职业转型是一个宽泛的概念,或是个体转换企业或行业赛道,或是转岗升职晋升,或是找到创业机会等等,无论是哪一种情况,对于花费几十万就读MBA的职场人而言,MBA的精英教育是一项高投入投资选择,投资回报率是我们每个人都会关注的点,因此,如何在这场投资中明道、取势、优术获得高投资回报率至关重要。

作为同济大学与国家技术转移东部中心联合培养的首批学历教育技术经理人学员,自参与技术经理人课程学习实践以来,不但收获科技创新领域许多新知,而且社交破圈连接到科创圈许多良师益友,于职业转型期有幸转型进入商业航天战略新兴赛道,成为推动中科院软件定义卫星新技术成果的技术经理人实践者。我仅结合自己职业转型历程中的一些思考和经验分享大家,希望对同处职业转型期的同学、朋友有所帮助。

真正的改变都是逆人性的,愿意走出舒适圈持续接受挑战的根本动力是想清楚自己要成为什么样的人,因此,职业转型选择的基点是深入认识自己。成功是有限游戏,成长是无限游戏;生命是有限游戏,意义是无限游戏。职业转型是生命成长无限游戏的一部分,日本经营之圣稻盛和夫先生提出热爱工作是幸福一生的秘密,“创造力=思维*热情*能力”。热情是什么呢?我认为是回到自己内心,看到自己的天分,找到自己真正热爱的点后历经一万小时锤炼却不觉得枯燥和痛苦,沉浸其中找到愉悦感和满足感。

谈到天分,我们大部分人想到的是显性天分,比如长得好看、唱歌好听、智商高等,其实,还有一种天分是隐性天分,这种天分不会在早期凸显出来让别人看到,却会在岁月交织中逐渐显现出来,比如,你会对某些东西感到喜爱,这个东西持续给你满足感,你愿意一直花时间在这里,不厌其烦,时间久了,其实你就与众不同。如我自己,我天性好奇心强,热爱学习探索各类创新商业知识,喜欢天马行空的抽象思考和想象,工作中会以不断变化的新想法新亮点为乐,会因为新颖有亮点的创意所达成的成功而深感喜悦,墨守成规的成功于我而言却没有成就感,所以在我体验了市场营销、大客户销售、项目经理、咨询顾问等多岗后,我深刻意识到如果我做项目经理,永远无法做到卓越,而能带给我持续愉悦感和满足感的工作是市场销售岗类工作,通过与不同类型人沟通交流获得新知,在解决问题实践中按需学习,持续成长。

在探索认识自己的历程中,我曾尝试过很多方法,比较有效的方法是从不同视角关系中认识自己。第一,自我关系角度:可以回顾自己过去多年工作中令你最有成就感的事是哪些?当时那件事为何令自己感到愉悦有成就感?观察自己工作之外热爱学习的新知识是哪些?也可以通过MBTI、4D天性测评、DISC性格测试等心理测评工具多角度认识自己。第二,朋友关系角度:可以去问问身边熟悉的朋友他们眼中的你是怎样的人?你有哪些与众不同的特质?第三,专业服务者角度:可以去与专业的职业生涯规划师、职业教练Coach沟通,借助他们专业的服务认识自己。虽然人在不同阶段反应出来的某些特征会有所变化,但是那些不变的特质往往可能就是你的天分所在,是上帝给你初始化的操作系统密码。这样的天分探索是职业转型选择的基点,认识自己、忠于自己,让自己活的内外自洽无疑是我们永葆热情、终身学习的原动力。

个体成长是一个“渐进-跃迁”的过程,实现跃迁需将个体发展与时代所需结合,顺势而为。同济MBA求学期间,宏观经济学、企业战略管理、技术转移、科技创新等课程帮我实现认知跃迁,透过这些课程的学习让我深刻意识到面对未来,个人发展需有人生战略思维,聪明的勤奋要懂得取势、明道、优术。

其实我们都有体会,努力工作的工资收益,远远不如2013年以前买了腾讯的股票,或者2010年以前买了北上广的房子。为什么呢?因为个体努力工作是一个点,一个月或一年的工资,只是一个点的努力成果,但是腾讯股票与北上广房子的收益,是因为这个点附着于一个快速崛起的经济体,这是一个线性周期的结果。普通人勤勤恳恳、斤斤计较,在意的是每一个当下的点,但一个点的能量有限,凭着一个点,是难以获得线性收益回报的。如果要小有成就,至少要获得一次线性周期的收益。而要取得巨大的成功呢?就要借助这个点所附着的经济体势能崛起,乘风而起,因此,每个人的职业转型期都应该去看看自己选择的赛道背后给你赋能的经济体是什么。举个例子,吴京的《战狼2》五十亿票房,前二十亿票房是因为这部片子本身的卓越,而后面三十亿是因为他站到了电影票房的头部,被整个头部系统、国家力量,一起撬动,成就了《战狼2》。为什么这样讲呢?因为《战狼2》的火爆更重要的是军旅题材,依附的是中国文化体,《战狼2》是凸显中国军人的大无畏英雄主义与家国情怀,既是国之骄傲,也是国民之幸,不仅得到观众的情感共鸣,也得到国家的大力支持,特别是当代局部战争层出不穷的时代背景下,和平是世界人民所期盼的,一部五星红旗光辉照耀下彰显中国国威的军旅匠心作品,亦是中国走向世界舞台,推动构建人类命运共同体的文化创新作品。

对于许多同处职业转型阶段的MBA校友而言,时代给予我们的机遇是什么呢?创新!创新!创新!(重要的事情说三遍),这不是一句简单的口号,而是实实在在的机遇。改革开放40多年中国经济高速增长,各个产业快速发展,而现在经济增长走向低增速、高质量的新气象,这背后隐藏的机遇是过去粗放式经济发展模式下许多碎片化、效能低下的产业亟需新的创新经济增长动力,创新的概念很广,包括科技创新、文化创新、商业模式创新、产业数字化等各类创新内容。我有幸透过技术转移课程的学习和实践,对于科技创新有了更深理解,在诸多创新机遇中,技术创新是推动社会进步的原动力,硬科技创新风口已到来,而商科培养的MBA、EMBA学子参与技术转移,恰恰是把握硬科技创新时代机遇较稳健的一种职业转型选择。作为全球第二大经济体的中国,我们已走到从模仿到自主创新的转折期,这是国家战略。

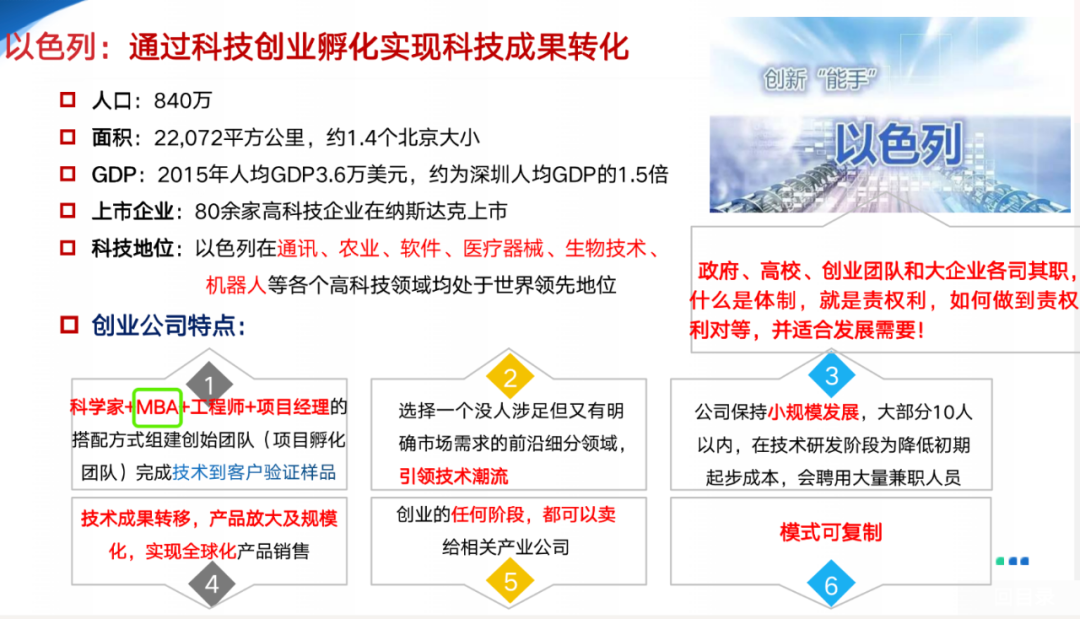

无论是改良型创新技术还是颠覆式创新技术,最终所有的技术要回归到产业创造价值,中国是“世界工厂”,不同区域存在经济发展阶梯现象,市场信息不对称特征长期存在,绝大部分垂直产业链市场存在市场的碎片化特征,要打通新技术与产业之间的鸿沟,中小企业是推动科技创新成果商业化的重要动力,也是技术商品化、技术产业化中最有活力的主体。但现实中我们也会发现,当这些从高校、科研院所走出的科学家、技术人员进入市场成为创业者时,他们的核心团队普遍缺少复合型的MBA商科人才,这也间接导致许多因缺少市场化思维指导的硬科技创业项目夭折。纵观世界创新强国以色列的科技创新创业孵化模式,MBA人群都是科创团队中不可或缺的重要元素,因此,对于广大MBA、EMBA学子而言,顺应硬科技创新时代发展潮流,加入科技成果转移转化队伍是MBA商科类学子职业转型可复制、可参与、可较好发挥自我价值的高投资回报率选择。

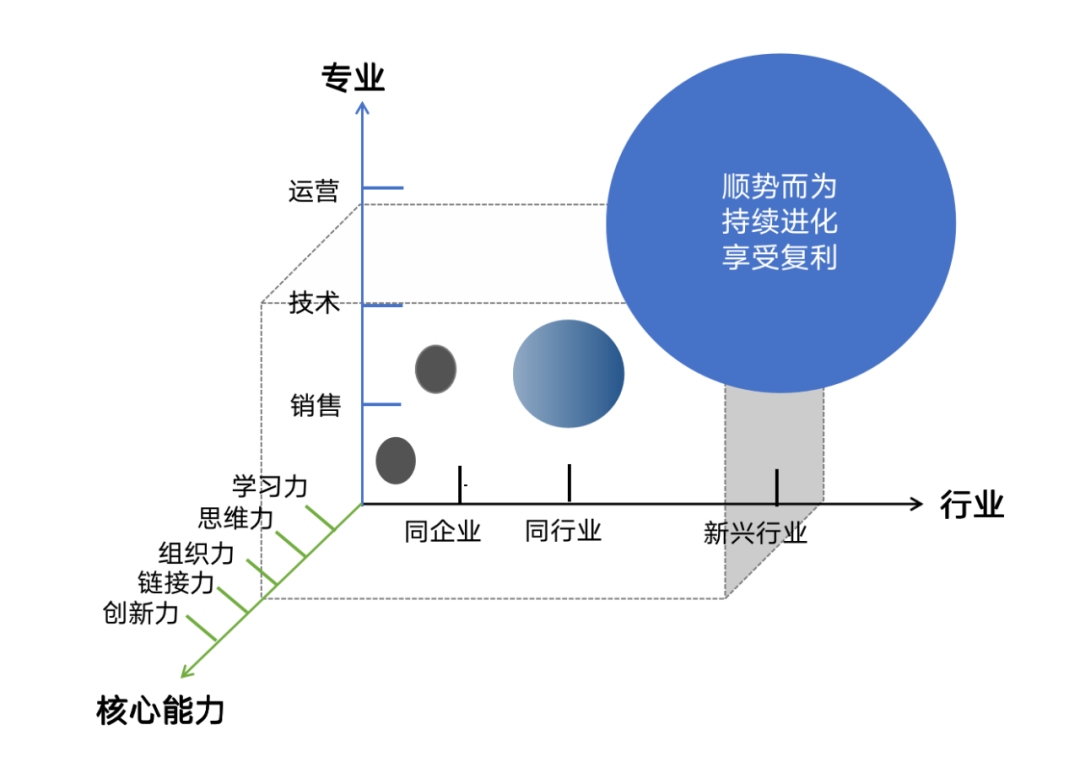

简言之,职业生涯规划本质是职业人生长跑战略制定,奋斗方向比奋斗速度重要。当你站在趋势的高度看待产业,站在行业的角度看待企业,站在价值链的高度看待自己,想清楚到底什么是我的核心竞争力?我到底在什么赛场和谁竞争?有什么优势?这些优势会越来越有用吗?在更高层面获得了竞争力,对我有什么价值?你会理解,什么是真正需要专注的竞争力。

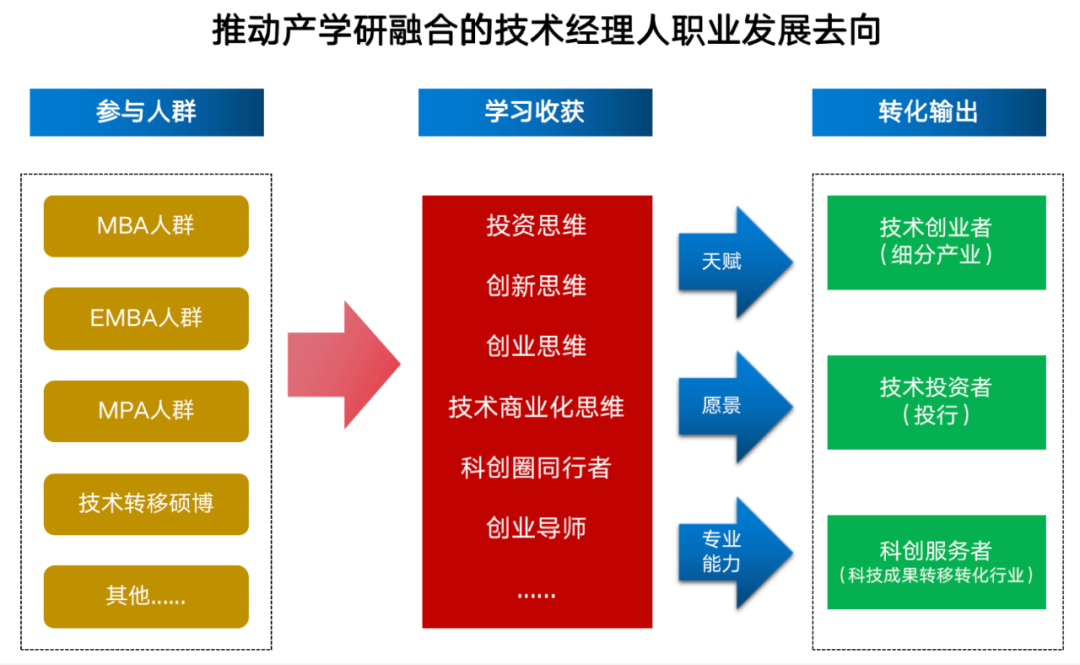

所有事物发展都有周期,“风口”不会永远吹,也不会永远停下去,身处快速变化的数字时代,为什么我坚定的鼓励更多人加入技术经理人队伍?宏观层面在于这是当代中国经济发展的重要战略机遇期,微观层面在于这是个体认知跃迁开启全新心智模式的高价值区。我自己感触最深的是技术经理人课程学习既是创新创业思维提升过程,更是助力我们站在巨人肩膀上从顶层科创视角打开一扇窗,看到各行各业创新源动力,为我们职业转型选择点亮一盏长明灯。技术经理人是推动科技成果转移转化的实践团体,应深耕细分领域实现价值创造,因此广义上的技术经理人是一个集合名词,技术经理人分布在各行各业,他可能是技术投资者,可能是某个垂直产业的创业者或技术人员,亦有可能是科创服务业的服务者等等。

转换职业赛道跨圈是关键。我们都知道人脉很重要,但是人脉这个提法太宽泛,既包括跟你经常互动的亲朋好友、同学同事,他们和你是“强关系”;也包括那些和你只有过一面之缘、点赞之交的人,他们和你是“弱关系”。具体到求职、跳槽这个场景下,哪种关系更有用呢?答案是弱关系。著名社会学家斯坦福大学教授Mark Granovetter经过大量调研发现,大多数人获得职位的关键信息,来自只见过一两次面或者跟你在同一个社群,压根没有见过面的人。比如,有人在朋友圈转了一条消息,或者你在饭局上偶然认识了某个人,正好让你了解到一个正在招聘的关键岗位。为什么对找工作来说,弱关系比强关系更重要呢?第一,和你有弱关系的人比和你有强关系的人要多得多,这是一个更庞大的信息源;第二,与你有强关系的人往往和你是一个圈子,而找工作,特别是跨行业找工作,意味着跨圈,跨圈的人脉藏在弱关系里。对一个有心的职场人来说,经营人脉,意味着要有意识的维持好“强关系”和“弱关系”,并且懂得在不同发展阶段两种关系的动态调整。用更学术的说法,叫“耦合”和“脱耦”。耦合,是把弱关系发展成强关系,缩小人际圈,加大圈内的连接密度;“脱耦”刚好相反,是有意识地扩大人际圈,把一部分强关系转变为弱关系。举个例子具体来讲,如果你是创业者,在初创阶段是“耦合”的过程,而在扩大规模阶段就是“脱耦”的过程。如果你是职场人,想要快速融入领导的核心团队,你需要去积极“耦合”;而到了重新调整方向的阶段,你需要有意识地“脱耦”。就像《复杂思维》这本书里说的,“耦合的目的是把握机会,脱耦的目的则是创造更多的机会。”

宏观上有战略的思考,微观上是具体的行动,寻找一份合适的工作就像找一个长期的战略合作伙伴,企业价值观是否相符,岗位专业能力是否匹配、与直属上级能否同频沟通都是彼此合作适配度的重要考虑因素,因此,通过靠谱的社交圈跨圈连接,提前花时间了解对方和了解自己都是非常有必要的。如何寻找科创圈的同路人?2022年正式启动的InnoMatch全球供需对接平台是贯穿科技成果转移转化全链路的大平台,值得持续关注。数字化平台是开放的生态,是这个时代科技发展的新玩法,“连接”是解锁科创新时代的钥匙。因为有了连接,跨界变得简单,让世界更平。因为有了连接,我们没必要把各个领域专业知识存在脑中,而是专注自己擅长的领域,将知识放到硬盘里或调取别人知识,联机他人大脑思考和学习,快速获取专业信息。世界因为连接越来越大、越来越复杂、越来越不确定,个人因为连接越来越自由,越来越强大,也有越来越多可能。

近几年,行业内卷、工作内卷等各类内卷声音层出不穷,内卷的本质是同质化竞争,争抢有限资源,我们职业转型的目的都是希望能摆脱内卷环境,进入有上升空间的行业、企业。企业存在的价值是解决社会问题,同理个人进入企业工作,存在的价值也是要解决某类问题,而进入不同行业、解决不同层次的问题社会给予的回报是不同的。结合自身兴趣爱好和职业背景找到能较好发挥自己核心能力的土壤环境是我们选择去哪里,做什么的关键点,具体要素拆分下来我认为是在行业、专业、能力三个变量因素中寻找自己可迁移的点,找准自己的定位,分析自己在即将转型赛道行业、专业、能力三要素上的优劣势,立足优势,补缺短时间内可改变的劣势。比如跨行转型,行业虽然没有优势但是我们可以提前去做行研了解这个行业,专业层面看看岗位技能要求与自己专业知识的匹配度,能力层面去分析岗位需求中自己可迁移的能力项。如我自己,之所以能进入商业航天赛道,去做中科院最新的软件定义卫星新技术成果转移转化工作,与我自身深耕IT软件行业8年,具有丰富的企业数字化转型咨询服务经验,能深刻理解数字化在产业中应用场景的价值密不可分。职业转型时另一方面值得关注的是通用能力的迁移,对于工作多年的职场人而言,我们都知道无论什么岗位通用能力都有共性,包括沟通能力、学习能力、逻辑思考能力和解决问题能力等,这些软技能是我们做任何工作都需要用到的,因此,跨行转型面试时有针对性的展现这些软技能也是非常重要的。

世界是个大系统,早已先你而行。每一份工作,每一个企业,每一个行业都可以通过转换视角观察到他们在更大的系统中如何运行,在更大的系统中找到自己合适的定位是抓住机遇的入口处。回首往昔,职业的转型不是无根之源,路没有白走的,每一步都算数,正如我自己多年企业数字化转型咨询服务工作,面向不同企业将技术语言翻译为市场语言,传递技术的商业价值,从科技成果转移转化角度看,自己一直在从事技术经理人工作,只是过去自己视角单一不自知而已。

职业转型是无奈而痛苦的,你我皆微尘,或许每个人的职业生涯中,都有无比艰难寻求转型的那一年,逼迫自己离开舒适区走向不确定,但也正是这些艰难曲折的时光才塑造了独特的自己。危机的背后是转机,机会藏在跨界破圈中,未来滚滚而来,只要竞争还在,环境还在变化,进化就不会停止。而我们,所有的在场者,或主动求变,或被动卷入,为了活下去,为了求生存,需要进化,需要创新,绽放美丽新生命。

写在最后,诚挚的感恩同济MBA和国家技术转移东部中心顺应时代之需,为培养科技创新人才提供了广阔的职业发展舞台;感恩那些在我职业生涯转型期关爱我、支持我、帮助我的师长、同学、朋友和家人,感谢你们的指引和鼓励,你们的爱和支持给了我前进的勇气和力量,2023新启程,希望大家都能身体安康,所愿皆成!

作者:同济经管MBA20级技术转移班学员

夏多银